茨威格:普鲁斯特的悲惨生涯

译 / 高中甫

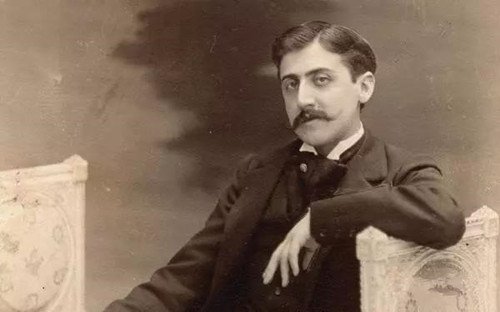

战争结束时期,1871年 7 月 10 日,普鲁斯特生于巴黎一个富裕的、极为有钱的市民家庭,是一个著名医生的儿子。但无论是父亲的技艺还是母亲的家财万贯,都无法挽救他的童年:九岁时小马塞尔就永远地失去了健康。在布龙涅森一次散步的归途中,他染上了一种哮喘痉挛症,这种可怕的病症毕生都折磨着他的胸部,直到最后一息。从他九岁时开始,几乎所有一切都与他无缘:旅行、游戏、活动、恣肆欢闹,所有称之为童年的东西。这样一来,他很早就成了观察者,情感细腻,神经衰弱,轻易激动发火,是一个神经和感官极度敏感的人。他狂热地喜爱自然风光,但他难得有那么几次机会去欣赏它,在春天一次也没有过。因为细微的花粉,大自然的湿热和春情使他那易受刺激的器官感到痛苦。他狂热地喜爱鲜花,但他却不可以靠近它们。当一个朋友在纽扣中插着一朵石竹进入房间时,他不得不请求他把它摘掉;到一个沙发去做客,桌子上摆着花束会把他抛回家来,一整天躺在床上。有时候他乘一辆关闭的车辆外出,以便从玻璃窗里去观望喜爱的色彩和散发气息的花萼。他只是看书,看书,看书,去了解旅行,去了解他永远无法身临其境的种种风光。有一次他到了威尼斯,去过了海边一两次,可每一次旅行都使他付出了过多的力量。这样他几乎就把自己完全关闭在巴黎了。

所有的感觉在他那里变得如此细腻敏锐。一种语气,一个女人头发上的装饰针,某个人坐在桌旁和站起的方式,聚会时所有那些最细微的装饰物,在他的记忆里清清楚楚一丝不差。他的那双在睫毛中闪动着的永远是清醒的眼睛捕捉住每一瞬间的细枝末节,一次谈话的所有承上启下、转变话题和拐弯抹角以及结舌无语都在他的耳朵里明辨无误。因此他后来又一次在长篇小说里使诺波伯爵占用了一百五十页篇幅,口若悬河,滔滔不绝,毫不停顿,一鼓作气。他的眼神是清醒的,灵敏的,是在为所有其他疲惫不堪的器官而工作。

双亲原是想让他学习外交的,但他衰弱的体质使所有的意图化为泡影。反正不着急,双亲有的是钱,母亲溺爱他,结果,他就把他的年华挥霍在社交里、沙龙里,致使他到三十五岁时一直过着一种极为可笑的、极为懒散的、极为无聊的浪荡生活,一个伟大的艺术家过的竟是这种生活。他作为附庸风雅之徒在人们称之为纨绔子弟的社交活动中厮混,他到处出现,到处受到款待。有十五年的时间,没一个夜晚人们都必然会在任何一个沙龙里,甚至在极不易找到的沙龙里找到这个温顺的、羞怯的、总是对风雅之士肃然起敬胆战心惊的年轻人,他总是喋喋不休,毕恭毕敬,讨人欢心和使人无聊。不论在哪儿,他都倚在一个角落,热衷于一场交谈;法堡圣·日耳曼的上层贵族也极为罕见地容忍这位无名的侵入者;对他来说这原本就是极大胜利。因为从外表上看,年轻的马塞尔·普鲁斯特就没有品性可言。他并不怎么可爱,不怎么俊秀,非贵族出身,甚至是一个犹太女人的儿子。就是他的文学成就也不能为他正名,因为他的一本小集子《欢乐与时日》虽然有阿纳托尔·法朗士出于好心写的一篇前言,但既没有分量也没取得成功。是什么使他惹人喜爱呢,唯一的是他的慷慨大方:他向所有的女人赠送名贵的鲜花,他使各方面都馈赠意想不到的礼物,邀请每一个人,就是对最无足轻重的纨绔子弟也绞尽脑汁表示好感,怀有善意。在巴黎豪华的里兹饭店,他以他的好客和数目巨大的小费而闻名。他给的小费比美国百万富翁给的十倍还要多,每当他踏入大厅,所有的帽子都谦卑地、飞快地脱下来,他的请客难以想象的挥霍和丰盛味美:他让人从城市的不同商店弄来的所有的特殊的风味—— Rive Gaudie 商店里的鸽子,Garlon的童子鸡,特地从尼查运来的新鲜蔬菜和水果。他就这样不断地通过殷勤和大方赢得了整个巴黎而从没有自己去索求。

他挥霍的钱财为他在这个社会里取得了合法的身份,但比这金钱更令他喜悦的是他对这个社会的礼仪的一种几乎是病态的敬畏,是他对礼节的奴隶般的崇拜,是他对时尚的所有俗气和愚行的敬重,他对贵族习俗的不成文规定尊敬得有如面对一部《圣经》:餐桌位置排列成了他整天进行了研究的问题。为什么 X 公主把L伯爵安置在餐桌的末端,而把K男爵安置在上端,每一种卑微的闲言碎语,每一个粗率的过失都像一种令世界震惊的灾难似的使他激动不安;M侯爵夫人轮流邀请赴宴,次序的秘密何在,为此他询问了十五个人就为弄明白;或者为什么另一个贵族夫人在他的包厢里接待了F先生。通过这种热情,通过过对这类琐事认真——后来在他的书里也居于主宰地位——他本人在这个可笑和逢场作戏的世界里赢得了作为礼仪专家的名声。这样一个高尚的才子,我们时代中最强有力的人物之一,有十五年的时光就过着这样一种毫无意义的,处于无所事事和爆发户之间的生活,白天精疲力竭、晕头涨脑地卧床不起,晚上穿着礼服从一个社交场奔到另一个社交场,用宴请、书信和聚会打发时光,是虚荣的白日舞场中的最多余的人;到处出头露面,可没有在一个地方受到认真的注意,只不过是另外一些礼服和白色蝴蝶结之间的一个礼服和一个白色的蝴蝶结而已。

仅有唯一的一个微小的特点把他与其他人区分开来。每到晚间,他回到家里卧倒在床上,当他无法入睡时,他就把他所观察到的所看到的所听到的都一页一页记在笔记簿上。慢慢地,越来越多,他都把它们保存在很大的皮包里。像圣西门一样:表面上是国王宫廷中一个乏味的朝臣,暗地里是一个完整时代的描述者和审判者,马塞尔·普鲁斯特每天晚上在笔记本上描绘整个巴黎所有这些微不足道和瞬间即逝的东西,写下评语和井然有序的素描,也许为的是把短暂变为永恒。

这对心理学是一个问题:什么是第一位的?马塞尔·普鲁斯特,这个没有生活能力的人和患病的人,十五年来过着一个附庸风雅之徒的纸醉金迷和百无聊赖的生活,仅仅是出自内心的高兴,这些笔记薄仅是一种顺手所为,就如一次很快狂热起来的聚会游戏的一种余兴?或者他步入沙龙仅仅像一个进入实验室的化学家,像进入草地的生物学家。是为了一部伟大的无与伦比的作品企业收集那些难以觉察的材料?他是虚与委蛇,还是真心实意?他是这个消磨时光大军中的一员,或者他是来自另一个,更高一级的帝国的一个间谍?他闲散游荡是出自喜悦或是另有所谋,对礼仪心理学的这种几乎既是谬误也是机智的狂热是他的生命和需要,或者仅是一位热情的化学分析家的出色伪装!或者这两者在他身上是那么的杰出地、那么神秘地融合为一,若不是命运用它严厉的手突然把他从无聊的闲谈世界中扯了出来,并把它置于遮盖起来的、黑暗的、仅是时而被内心的光亮照亮的个人世界中的领地的话,那他身上的艺术家纯正本性永远不会显露出来。这时局面突然改变了。1903年他母亲去世,不久医生断定,他越来越加剧的痛苦无可救药。现在,马塞尔·普鲁斯特一下子把他的生活扭转过来了。他严严实实地把自己封闭在豪斯曼林荫大道旁他的那座小屋里,一夜之间他从一个百无聊赖的浪荡子和懒鬼变成了那些最艰苦劳作、孜孜不倦的劳动者中的一个,成了这个世纪文坛上受敬重的人;一夜之间他从最最喧闹的社交界把自己掷入最最冷清的孤独之中。这是这位伟大诗人的可悲景象:他卧在床上,整天不起,他那消瘦的、饥饿的、由于痉挛不断颤抖的躯体越来越冰冷。他在床上穿了三件衬衣,在胸前盖上棉制护胸,双手带着厚厚的手套,可还是冷,冷得很。壁炉里火光熊熊,窗户从不开启,因为柏油路间一两颗栗子树散发的淡淡的气味就使他痛苦不堪(在巴黎没有任何其他的胸膛像他这样)。他像一个开始腐烂的尸体一样,躲在那里越来越蜷缩起来,他一直卧床不起,费力地呼吸浑浊的、漫溢的、被药品毒化了的空气。直到很晚的时候他才振作起来,借助一线灯光,一丝光泽,才看到他那温馨可爱的优美居所,看到几幅贵族的面孔。仆人逼他穿上礼服,围上围巾,给他那已经裹上了三层衣服的身体再穿上上皮衣。他乘车来到里兹饭店,以便去看看他喜爱的活动场所,豪华的场所。他的车夫在门外等待,整夜的等待,随后把疲惫得死一样的主人重又带回到床上。马塞尔·普鲁斯特不再进入社交界了,但只有唯一一次:他为了自己的小说需要知道一个上层贵族举止的细节,于是有一次拖着身子进入一个沙龙—这使大家感到惊讶—去观察沙岗公爵是怎样戴单片眼镜的。有一次夜里他到一个有名的喜欢卖弄风情的女人那里,问她还有没有她二十年前在布龙涅森林戴的帽子;他为描绘奥黛特需要这顶帽子。他极为失望的听到,她是如何地笑他,她早就把它送给她的女仆了。

马车把这个疲惫得死一样的人从里兹饭店带回家里。他的睡衣和护胸挂在一直燃烧的火炉上边:他的身体早就不能穿凉的内衣了。仆人给他穿好,带他上床。面前摆着托盘,他开始写他的结构宏伟的长篇《追忆逝水年华》,二十本卷宗里写得满满的,全是草稿,床前的圈手椅和桌子,甚至床上堆得都是纸片和纸页。他就这样写,日以继夜,每个清醒的时刻,血在燃烧,手套里的双手由于寒冷在发抖,他就不断地写,写呀,写呀。有时朋友来访,他贪婪地问及社交场的所有细节,他在暗中还用好奇的触角去触摸失去的那个花花世界,像条猎狗一样,他追逐他的朋友,要他们讲述这一个人和那一个丑闻给他听,这样他就能细致入微地知道这个人物和那个人物的情况。凡是人们告诉他的,这种狂热越来越烧得他憔悴。马塞尔·普鲁斯特,这个可怜的通体火热的人越来越衰弱,越来越瘦骨嶙峋;那部恢弘的作品,长篇小说,或者应称为长篇系列的《追忆似水年华》越来越扩展,越来越成长壮大。

这部作品始于 1905 年,他在 1912 年认为已经完成。从篇幅上看共有厚厚的三卷(但在印刷期间由于扩展已不少于十卷了)。现在发表成了折磨他的问题了。马塞尔·普鲁斯特,一个四十岁的人,毫无名气,不,比毫无名望还要令人恼火,这是因为从文学意义上来讲,他有一个很坏的名声:马塞尔·普鲁斯特,是沙龙中一个附庸风雅的纨绔子弟,交际场中的无聊文人,时而在《费加罗报》发表些沙龙中的花边新闻(那些教养差的读者总是把马塞尔·普鲁斯特读作马塞尔·普莱沃)。这没有带来任何好处。这样,他想走一条捷径是毫无希望的。于是朋友们试图找些社会关系,以便能使这部作品得以发表。一个有声望的贵族请来《新法兰西评论》的主编安德烈·纪德,把这部手稿交给了他。但《新法兰西评论》——它从这部作品上赚了十万法郎——直截了当拒绝了他,《新法兰西水星报》和 Olendorf 同样加以拒绝。最终,一个出版界新人,他相貌这个风险,但还是等了两年—直到 1913 年,这部恢弘的作品第一卷才问世。然而,恰恰是在成功要展开它的翅膀时,战争爆发了,它的羽翼随即被打断了。

在战后,当第五卷发表之后,法国和欧洲才开始注意到我们时代的这部最为独特的史诗般的作品。但马塞尔·普鲁斯特称之为荣誉的,早已只是一个人剩余下来的一种憔悴的、灼热的、不宁的断残而已,成了一个颤动的阴影。这个可怜的病人,他活着只是为了能够看到他的作品的发表。他晚间依旧拖着个身子去里兹饭店。在这儿,在摆满酒菜的桌旁,或者在门房里,润饰最后的校样。因为在家里,在床上,他感到就像在坟墓里一样,而只有在这里,在他看到他喜爱的堂皇富丽的环境在眼前熠熠发光时,他才感到还有最后一丝力气—若是在家里他早就瘫痪无力了,当那可汀使他疲惫乏力时,他就用咖啡因使自己振作起来,与朋友们进行短时间的交谈或重新工作。他的痛苦愈恶化,愈剧烈,这个长期以来一直懒散的人工作得就愈无所节制——只为在临死之前完成他的作品。他不愿再见医生,他们长时间地折磨他,从没有帮助过他。他自己照顾自己,直到 1922 年 11 月 18 日辞世而去。在他生命的最后几天,虽然他已意识到自己去日无多,他依然用艺术家唯一的武器去对抗那不可避免的死亡,这武器就是:观察。他清醒地分析他自己的处境,直到最后一刻:这些记录应该用于校样中他的主人公柏多特之死,使之更富有立体感,更真实可信,应该用于去表现一些个人生命最终的东西,诗人无法知道这些,只有垂死的人才知道。他最后的活动还是观察。在死者夜间用的桌子上,药品翻倒,脏兮兮一片,人们找到自己难辨的纸片,上面是他用半冻僵的手写出最后的字句。这是为新一卷做的笔记,它可能耗去了一年的时光,而现在属于他本人的仅有几分钟了。他就这样掴了死亡的耳光:艺术家露出最后的庄严表情,他战胜了对死亡的恐惧,他对死亡进行了窥视。

【回放】雪漠读书汇掌门直播请扫描下图二维码登录观看