Description:真正“年轻的”、“有力量”的人并不拒绝苍老,更不会在苍老来临时否认它,而是平静而坦然地接受苍老。

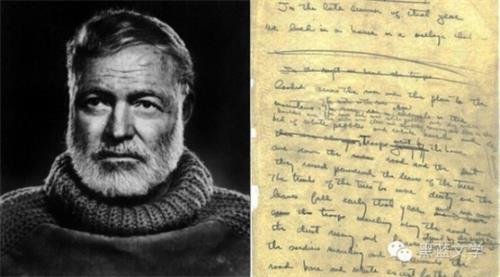

海明威:怜悯使人接近上帝

一个几十年如一日、随时随地都不忘宣称自己的力量、自己的硬汉精神的人,最终提到了怜悯,这就像一个几十年如一日到处宣称自己年轻的人突然服了老一样。

很多资料都显明,海明威与福克纳有一点矛盾。这也许是因为海明威过于好胜,到处声称自己“打遍天下无敌手”、“不要跟同时代的那些小丑们比”所致。好斗者的好斗必然唤起别人的好斗,必要和不必要的对手都在增多。因此,作为另一位强者,福克纳当然也不买海明威的帐,至少他也从来没像同时代的人对待海明威那样的客气过。看来“文人相轻”实在不是中国才有的事,艺术家们由于追求的坚定和道路的孤单,常常必需强大的自信方能保持足够乐观的心态持续自己的道路,然而正因为如此,这自信也经常容易过头,与自负只隔一纸之遥。

尽管如此,尽管多年以来对《老人与海》的评论已经汗牛充栋,但也许至今还没有人像福克纳那样,能用如此简单的句子把《老人与海》赞扬得如此准确,他说:“这一次,他提到了怜悯。”

一个几十年如一日、随时随地都不忘宣称自己的力量、自己的硬汉精神的人,最终提到了怜悯,这就像一个几十年如一日到处宣称自己年轻的人突然服了老一样,委实令人震惊,也令人感动。

而这不是一个随意的比方,这也正好是个事实:在《老人与海》的字里行间,海明威第一次显出了老态。他写了老人;不仅如此,——因为写了什么并不足以证明你就是什么,更重要的还与他的写作方式的转变有关:他的叙述不再以蒙太奇的手法体现生硬和突兀,结尾不再戛然而止,语句的音节也不再刻意铿锵响亮,人物(或者他自己)一直在自言自语;同时,他还写了孩子,不过不再是他自己的童年,而是一个老人眼里的孩子,一个宽厚的声音里的孩子,一个和老人同样拥有怜悯、但不缺乏坚韧的孩子。

在《老人与海》之前,海明威一定承受了更多面对苍老的恐惧和陌生,这一方面由于海明威那天生强硬的本性里就有天生的抵抗老年的属性,另一方面更由于在《老人与海》里,海明威却并没有体现出作为海明威应该体现的对老年的诅咒和不安。对老年,或者更为宽泛地说对死亡的诅咒和不安,在更早以前同样能与《老人与海》一起代表他最高水准的中篇《乞力马扎罗的雪》和《弗朗西斯•麦康伯短促的幸福生活》里,已经潜在而剧烈地冲突过,海明威以《老人与海》逾越了他此间背后巨大的承受:真正“年轻的”、“有力量”的人并不拒绝苍老,更不会在苍老来临时否认它,而是平静而坦然地接受苍老。不啻如此,海明威甚至一下子抓住了苍老可资利用的优点:他动用了他少有的安详的耐心,实施了《老人与海》所必需的准确乃至精确,及其坚硬的哀伤。而这“老年”特有的安详的耐心,不仅没有使海明威丧失了一贯的凝练、准确的作风,甚至使他有机会更好地深入凝练、准确的内质,拥有足够的耐心将人物和细节条分缕析,真实地、反复地触摸和把握当时当地的光线、风向、温度以及“老人”皮肤对这一切的反应,使小说环境和人物的感受跃然纸上历历在目。

确如福克纳所言,这一切都源于“怜悯”。在我们总是感到“自己最重要”的青年时光,我们也总是有足够的理由感到自己之外的世界对自己是多么的不公,从而张扬着我们诅咒、刻毒、愤怒的本性,甚至感到只有这样,才更能体现我们的青春我们的力量,并且常常挂上一句“年轻人总是对的”而加深我们对自我的信心。然而如果“年轻人永远是对的”,那么人为何还要活到老年呢?怜悯,正是对老年的认同。怜悯,正是对自然的认同。怜悯,正是对人的卑微的本质的认同。怜悯,使卑微的人接近哀伤的上帝,更清晰地看他自己和他的同类。

不过,把福克纳说海明威“提到了怜悯”看作是一种赞扬,可能只是我们一相情愿的看法,因为我们在看待这种性质的赞扬时不能忘记他们两人本质上的区别:怜悯,是福克纳的天赋,是他创作的生命和源泉,甚或也是他衡量他人作品的标准。也许海明威在他的眼里,一直是一个年轻力壮、勇于探险、多少也有点冒进的孩子,当他看到这样一个孩子突然“提到了怜悯”,他的激动和喜悦可以想见。激动和喜悦的慌乱之中,他仍旧没能发现海明威的“怜悯”与他的怜悯其实并非同一性质:他,永远在怜悯着别人,而海明威在《老人与海》中怜悯的,仍是他自己,只不过是一个苍老的自己而已。这样的区别并不表示高低优劣,只是说明:进入老年的海明威,虽然多了一些老年的天性,可是他仍然是那个永远不能忘记“自己的重要”的海明威。怜悯,只是海明威在《老人与海》中体现出的一个表象上的转变,他仍跟他先前的创作一样,将这种最凸现的起源,降格到“基础”的地位,而增添更多的“冰山在海面下八分之七”的丰富内容。在发现和认同人的卑微本质的同时,在接近哀伤的上帝的同时,他仍旧要告诉自己:人,是不能被打败的。这种绝望中坚持的热望,这种咬牙切齿的撕扯,由于前提的暗淡而使海明威的“硬汉精神”得以升华。

并不是每个已经出版的《老人与海》的中译本,都把原作的苍老、怜悯、精确、耐心和坚硬的哀伤得以准确地传达。做到这一点的,只有漓江版“诺贝尔丛书”的赵少伟的译本。赵先生并未受到翻译界对海明威“简练冷硬”风格认识的教条束缚,在《老人与海》的翻译中,他非常注意把海明威的口吻放慢、变软,使他的声音变得宽厚、温和、苍老、怜悯,当然,仍不失他一贯的精炼、冷硬和遒劲。至少,在翻译这本书时,赵先生不像其他译者只活在这本书的字里行间,他还活在了海明威的体内。

2001/7/17

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn