Description:三岛一生写了40部小说、18个剧本与20篇短篇小说

三岛由纪夫品评日神式与酒神式两种文章

文\三岛由纪夫

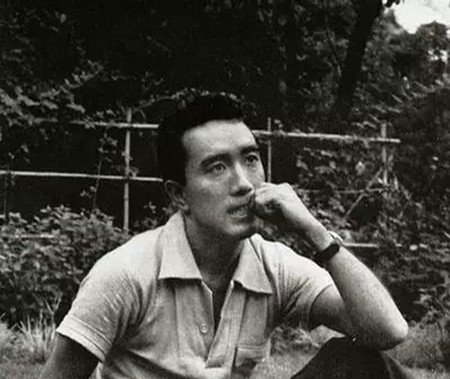

三岛由纪夫本名平冈公威,出生于1925年1月14日,自幼身体孱弱,在祖母的溺爱下成长,东京大学法学部毕业后,任职于日本的大藏省,来年为了要专心从事写作而离职。

在川端康成的引介,三岛开始在文坛崭露头角,创作不断,成为日本二十世纪最重要的作家之一,而他不仅在日本声誉卓著,在国外也有极高的评价,曾三度获得诺贝尔文学奖提名,被誉为是“日本的海明威”,也是著作被翻成英文等外国语版最多的当代作家。三岛除了小说、散文与诗词等文学创作外,在戏剧方面也展现惊人的才华,写了许多优秀的剧本,致力于日本古典戏剧能乐和歌舞伎的现代化。同时他还曾担任过电影演员,在以自己小说改编的电影中特别演出。

1970年三岛完成力作《丰饶之海》四部曲后,伙同他人前往自卫队总部挟持总监,发表《忧国》万言书未果,于是在11月25日选择以切腹的方式自裁。三岛一生写了40部小说、18个剧本与20篇短篇小说,主要著作有《假面的告白》、《金阁寺》、《禁色》、《美德的徘徊》、《丰饶之海四部曲》、《近代能乐集》与《爱的饥渴》等。

今天是三岛由纪夫的诞辰,与其怀念,不如试图了解他,以为致敬。

以下文章选自《三岛由纪夫》文学讲义,堪称三岛由纪夫的“文学自白”,与普通读者探讨关于如何才能写出好的文章,且看他娓娓道来。

据说要懂得吃,必须先吃过许多好菜才能知道味道;要会喝的话得先喝过上乘的好酒,而若要培养鉴赏的眼光,就要去看最好的绘画,这大概是一切嗜好的准则,不管原来的感觉灵不灵光,都能藉由品评最上乘的东西得到磨砺,养成对劣质品的判断能力。在这里,我想让各位读读两篇对比分明的文章,一篇是森鸥外《寒山拾得》的一节,另一篇是泉镜花《日本桥》的一节。

闾氏唤了女孩,命她取来一钵刚打上来的水。水来,僧人将水置于胸前,目光直视闾氏。水是清是浊并无所谓,白开水或茶亦皆无可厚非。端上来的水凑巧不是脏水,这是闾氏的侥幸。他被僧人凝视了一段时间后,心神不知不觉专注在了僧人手里捧着的水上。

——森鸥外《寒山拾得》

“那是给客人尝的。”

“什么?”

“那个糖果。”

迟迟的春日底下,卖糖果的正打着呵欠,把一张嘴拉得老长。几个调皮的毛头小孩由七、八个十一、二岁的领头,在路口的糖果店前玩推挤的游戏,手里还握着红的、黄的、紫的色彩鲜艳的螺贝陀螺。在这距离日本桥不过一条街的小巷子里,撒在地上的水渍只剩下如梦一般苍白的痕迹,彩色的陀螺变成了一只又一只的蜜蜂和彩蝶,仿佛纵身就能飞起,可是一放手,却成了闷声鼓噪的苍蝇,嘈杂不已。

侧耳谛听着这些声音的,是一个在阳光底下犯忧愁的花样少女。她还年轻,正在牡丹盛开般的青春年华,却在岛田髻的几丝散发中藏着一抹暗影……衣服看样子是刚刚放宽过的。身材和体型已经丰满起来了,却还穿着黑襟的条纹单衣,身前系着的是友染的罩衫和同色的和服腰带,朱红色的系带使她看起来还像小女孩般纯真可爱。或许是打算去去就回,一双小巧的脚只穿了厨房的拖鞋、也没撑阳伞,两手拿着以红和浅黄彩绘的画糖鸟和打切糖的纸袋要送去熟识的店家。

泉镜花《日本桥》——

《寒山拾得》的故事是说有个神秘的僧侣去拜访一位姓闾的地方官,自愿医治他的头痛宿疾,引述的部份是僧侣为了施术而向闾氏要水的桥段。《日本桥》摘录的则是故事开头的一段。

《寒山拾得》是短篇小说,《日本桥》则是长篇,除了这个显而易见的差别之外,这两篇文章也是对比分明的文章,任谁读了都能察觉它们是现代日本文学当中最具代表性的对比。首先,这两篇都是上乘的文章。森鸥外的文章建立在汉文修养的基础上,简洁、干净、不假修饰。尤其令我佩服的是“水来”一句。“水来”是汉文的用法,森鸥外文章的味道就在这个地方。换做一般历史作家来写的话,在闾氏命令女孩取一钵刚打上来的水,在水端上来的时候也不会用“水来”来叙述。业余作家也不会这么写。能这样近乎冷酷地裁剪现实、舍弃一切不必要的枝节,而后在不经意处呈现绝佳效果,正是森鸥外的独到之处。在森鸥外的作品里头,极尽奢华的人可以很自然不过地把华丽的衣裳穿在身上,却让人不见奢华,仔细瞧才会发现,那些不显眼的便服若不是上等的结城绸就是久留米染,同样,若非老练的读者绝不能了解文章的滋味。“水来”一句凝聚了文章的要义,各位若是在坊间的通俗文学作品里看到上述桥段的话,那叙述可能会变成:

闾氏唤女孩去取一钵刚打上来的水。不一会,女孩胸前的红色带子就从长廊尽头浮现,带着小女孩啪搭啪搭的脚步声,将盛了水的钵小心地捧着送来了。那水或许是反射了庭园的绿光,在女孩的胸前亮晶晶地摇动着。僧侣对女孩看也不看,只是用一种令人感到不祥的眼神盯着这碗水。

以上是我写来当成劣等文章的范例。这种文章把森鸥外用“水来”一句就带过的一切,拉拉杂杂地涂上了想象的情境、人物心理、作者恣意的诠释、对读者的谄媚、性的挑拨等等。所谓的时代小说作家也常有这种通病,在描写古代的情景时往往带进现代人的感觉,因为他们受不了古代的传说故事总是那么言简意赅,于是非得用现代的感觉厚厚粉饰一番不可。原本简单扼要的中国传奇故事,经过他们添油加醋之后就失去了原来清楚的轮廓,比方说衣着好了,描写得越多反而离我们的感觉越遥远,仿佛看图听故事一样。然而森鸥外不加修饰地只用“水来”一句表达的时候,传奇故事所拥有的强劲和明朗就历历在眼前了。透过汉文直接了当的表达方式,反而令我们对这个故事所述说的世界,有了身历其境的感受。

这样的写法当然也出于森鸥外个人的气质,使得他的现代小说具有如此风味。森鸥外不能忍受任何暧昧不明的东西,他的神思若不能清楚看见这个装了水的钵仿佛就在眼前,就知道没有一看的必要了。他晓得文字不能滥用,用多余的想象污染文字,只会让作品里的物象变得模糊不清而已。有人问他写文章的秘诀,据说森鸥外的回答是:一是明晰、二是明晰、三是明晰。这是作家森鸥外对文章的一个绝对态度。斯汤达尔以《拿破仑法典》为范本,创作出难得一见的清晰的文体也是众所周知的事,其实这种清晰明快的文章才是新手最难模仿的,它的滋味尽在幽微之处;和枯燥乏味只有一线之隔,却又相去不只千万里。赫伯特‧里德曾经针对霍桑的文章有过一段评论,我认为这是针对所谓“明晰的文章”,所做的相当清楚明白的定义。

“经常听人说,创作好文体的诀窍在于清晰的思考。没错,清楚的逻辑绝对可以避免许多坏文章经常落入的陷阱里,但要兼顾散文艺术的话,还需要其它的特质。例如,比思考还快的眼睛,或是对文字特性——它的音调、粗细,乃至其历史——的感官感受度也是必须的。另外还有一种特质,那代表着对整体情况拥有完全知觉的某种能力。综合了这些特质,便甚至能够在语言和文章之上完成一个更大更持久的整体。”

赫伯特‧里德所说的“代表着对整体情况拥有完全知觉的某种能力”,正是森鸥外文体的秘密,也是斯汤达尔文体的秘密所在。若不具备这种知觉,就算致力写出的明晰文体,也会变得索然无味、单调沈闷。明晰的文体、逻辑清楚的文体、直接了当不假修饰的文体,这种乍看之下和水一样无味的文体里有诗,就像水里看似无物,实则在 H2O的化学方程式里蕴涵了诗的终极元素。它不是肉眼可见、光彩夺目的诗,而是压缩成元素、精炼到底的诗,因而诗才是这种文体的真正魅力,也正是赫伯特‧里德所说的“整体的知觉”,它和诗人们常说的“宇宙感觉”,或许也有共通之处。

接着再读泉镜花的《日本桥》,就会发现我对森鸥外文章感佩不已的要素,在这里一个也看不到,反而和我方才所改写的差劲文章,在各个方面多所类似,于是在这之前,我对森鸥外的赞扬到这里仿佛都成了对泉镜花文章的贬抑。但实际上并非如此。泉镜花文章的美学和森鸥外完全背道而驰,这种美学推展到极致,就远远超越了我刚才改写的差劲文章。泉镜花的世界充溢着绚烂的色彩,对感官所追随的事物很诚实地追溯,他并不对任何单一的事物有明确的表达,然而他的文章整体却诱引读者进入一种纯粹而持久的愉悦。被这种文体袭卷的读者们,无法看清楚其中的每一件事物,乃是一次又一次地让缤纷的文字眩惑自己的眼睛,沈醉于一种理性的酩酊里。我称它为“理性的酩酊”,是因为小说毕竟是语言的艺术,无论如何都得透过语言、透过文字才能获得它所媒介的感觉,因此终归要仰赖理性的运作。泉镜花的文体将理性所能获致的、最大程度的陶醉给了我们。泉镜花除了自己以为美的事物以外,其余皆视而不见,因此对他来说,事物的存在与否并不具有任何意义,就算这里存在着这一个盛着水的钵,如果泉镜花觉得它又旧又脏算不上好看,他也会毫不留情地将它抹煞,只把感情和思想专注对着他认为美的事物,从不一样的路径投入先前赫伯特‧里德所说的“整体的知觉”。

如果把森鸥外的文章称为太阳神阿波罗式的文章,那么泉镜花的文章就是酒神狄奥尼索斯式的文章了。从传统文学的分类来看,泉镜花的文章不属于汉文的系统,而是日本原生的文学,是江户时代的戏文、俳谐的精神(特别是松尾芭蕉之前的谈林风俳谐的精神),以及日本中世以来反复陈述的各种人生观的结合,日本文学所有的官能传统可说在泉镜花的世界里开花结果。泉镜花的文章虽是小说作品,但他追求的既非人物性格,也非事件本身,而是作者自己的一种美感告白,泉镜花的文体全系于这一点上,除却这一点便不能成就泉镜花的世界。偏偏从另一个角度来看,它和差劲的文章也有几分相似。先前我改写以做为范例的坏文章,坏就坏在作家并未诚实地细察自己的感觉、想讨好读者,采用半调子的写实主义和半调子的想象力,以妥协的心态在一般可以接受的范围内点到为止;如果他们能够像泉镜花一样,把自己的个性挥洒到极致,相信也能够成就出一种文章的典范。

上一章曾经提到普鲁斯特的文体看起来和传统的法国文学大相径庭,后来成了法国文学中重要并且具有代表性的文体之一,或许有一天我们也可以看到类似普鲁斯特的例子在这里发生。不过,泉镜花和森鸥外的情况不是这样,因为泉镜花的文体属于日本文学的传统之一,而森鸥外也承袭了另一个传统——即汉文的传统而来。我之所以在开头分别引用他们的两段文章,就是为了要点出之前提到的男性文字与女性文字的传统、论理的世界和述情的世界各自对立的情况,在现代文学的森鸥外和泉镜花当中依然历历可见。其它作家的文体就像星座一样居处于这两个极端之间,这当中有各式各样的折衷,也出现各自的变种。

还有一个问题是,森鸥外的文章是短篇,而泉镜花的是长篇小说。森鸥外毕生没写过真正的大长篇,不免令人猜想,像他那样绝顶理智又明晰的人,是否很难写得出真正的巨著来,例如保罗‧梵乐希就没有一连几册的巨作,森鸥外也没有。如果他脑海中的世界已经压缩成无比明确又单纯的形态,那么再虚填几张稿纸也是无益,只是在浪费文字而已。虽然还称不上是禅宗的“不立文字”,森鸥外极度节约的文体就像中国古人所说的惜字如金,实在不适合写洋洋洒洒的长篇。《涩江抽斋》算是森鸥外最长的作品之一,已经是这种简洁文体所能拓展到的篇幅极限。因为高度精炼,人生的波澜也高度浓缩在其中,使得作品就像纯度太高的精华液一样,一般读者尝起来只觉得苦;可是若将《涩江抽斋》的短短一行放进水里,醇厚的精华马上就扩散开来,成为容易入口的饮品,任谁都觉得好喝。只不过,这样稀释过的森鸥外就已经不是森鸥外了。森鸥外的文章一方面是在极度简洁的基础上创作出来的短篇小说,另一方面就像是专写小品的文体。志贺直哉的文体与此也相当类似,他真正的长篇小说只有《暗夜行路》一部,这部小说是经年累月推敲又推敲之后才写出来的。

相较之下,泉镜花的文体实在太适合写长篇小说了。它像一道流水脉脉地流,水上仿佛洒着花瓣一样,有各种鲜艳的色彩一路华丽地前行。其中,作者也和读者一样随着自己文章的水流漂流,看来还带着一点微醺的陶醉。泉镜花的故事没有核心的思想主题,也没有理智的牵绊,因此得以推展出森罗万象而绵延不断的物语世界。谷崎润一郎的文体在某个意义上也是如此,和泉镜花相较之下,他的作品更写实,他在文学传统上受平安朝文学的影响叨叨絮絮地述情,同时又善于在作品中重现庞大的现实世界,最好的例子就是他的巨着《细雪》了。

文章来源:译林出版社

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn