Description:放弃小说而选择散文随笔,表面上是一种文体转换,骨子里是根本的精神分化与立场转移。

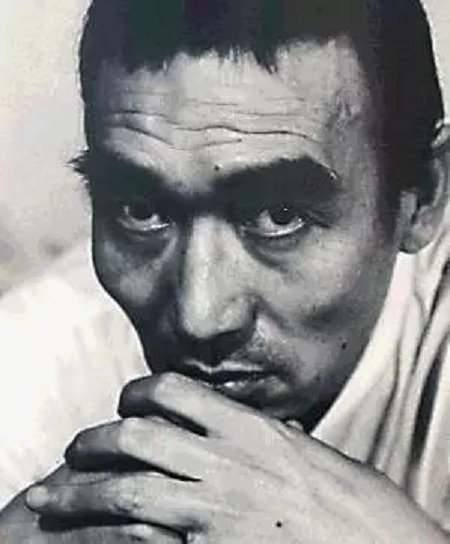

郜元宝:重读张承志

1

作为当代中国文学界和文化界轻易绕不过去的一个存在,张承志在他的精神发展脉络上,其战斗正未有穷期;他还在不断发现新领域,不断开辟新的问题和文体的空间。他放弃了作为小说的文学,却获得了作为散文随笔这种更加直抒胸臆无所拘束的文学。他的这一选择,表面上是一种文体转换,骨子里是根本的精神分化与立场转移。

张承志的目光始终投向多元共生而生机勃发的中国文化精神的本根,因此他始终反对文学的简单政治化,始终坚持认为他不是在任何“抗议”的意义上写作,而仅仅是在文化精神上“为着备忘”而写作。把这样的张承志从中国当代文学版图上抹去,那将不是张承志的损失,而是中国当代文学的损失。

继2014年东方出版社十卷本《张承志文集》之后,上海文艺出版社今年又推出编年和开放式十二卷本《张承志文集》,以后新作(包括这次尚未收录的《心灵史》)还将陆续编入。这确实是件令人高兴的事,我们可以借此机会重读久违了的张承志,甚至以他为坐标,再说一说八十年代文学及其日后的分化、转向直至当下的现状。

1948年出生的张承志,比共和国年长一岁,今年六十七,将近“古稀”,在过去已是标准老人了。现在说起他的“早期”,好像也颇遥远。但我想强调,倘若将他文学创作的“早期”确定在70年代末(1978年发表处女作 《旗手为什么歌唱母亲》 并获第一届全国优秀短篇小说奖)到80年代末(1987年发表第一部长篇《金牧场》),看上去虽然有点遥远,中间隔了许多次大大小小文化转折,一代代新人不断冒出,逐渐将张承志们推到“三代以上”,但文学史叙事并不一定遵循单纯时间线索,“后来居上”也并非铁定法则,比如我倒觉得当下许多喧嚣的文学和文化现象很遥远很陌生,许多思想和写法甚至很陈腐,而无论张承志的“早期”还是1991年《心灵史》发表至今的写作(中期?中晚期?),不仅记忆犹新,还似乎像一面镜子,常常照见当下文学、文化界以及我们自己,怎么会觉得遥远呢?张承志“早期”备受瞩目,“中晚期”饱受文坛、历史学界、国际政治学界的争议,乃至被当下一律匆忙的读者有意无意地淡忘,换个时髦点的说法,甚至批评界对他90年代以后以散文随笔为主的创作也逐渐“失语”,似乎张承志真的“独自远行”,告别文坛了(如今文坛大大小小的热闹也确实与他无关)。但借《张承志文集》出版的机会,如果真的高兴“重读”一番,你会惊讶地发现,无论如何,他都是当代中国文学界和文化界轻易绕不过去的一个存在。

“重读”张承志,有两个时间节点可以参考。一是70年代后期至80年代末,这是他与“新时期文学”各路英豪协力同行、并驾齐驱的所谓“早期”,一是90年代初“人文精神”讨论前后文坛的大辩论和大分裂。张承志本人没有正面参加那场主要由批评家和学者挑起的辩论,但他以“被引用”、“被拥戴”或“被质疑”的方式频频亮相,成了辩论一方高举的旗帜。但说也奇怪,到头来他还是孤独的,并不像许多旗帜那样始终被簇拥在核心。重读张承志,抓住这两个不同的时间节点非常必要,否则我们就只知道他的孤独,而不知道孤独的张承志与90年代以后中国文坛一直保持着激烈的潜在对话关系。

张承志“早期”创作的成功,确实主要仰仗真挚激越的浪漫主义和理想主义的“崇高美”。

这只要稍微回味一下“新时期”张承志主要代表作《北方的河》,就不必多说什么了。小说借主人公之口说,“让那些伟大的哲人去描述北方河流最深刻的一面吧,我可以写这些河的青春。肉体可以衰老,心灵可以残缺,而青春——连青春的错误都是充满魅力的。我就是我,我的北方的河应当是幻想的河,热情的河,青春的河”。“我感激你,北方的河——你用你粗放的水土把我哺养成人,你在不觉之间把勇敢和深沉、粗野和温柔、传统和文明同时注入了我的血液。你用你刚强的浪头剥着我昔日的躯壳,在你的世界里我一定将会变成一个真正的男子汉和战士。你让额尔齐斯河为我开道,你让黄河托浮着我,你让黑龙江把我送向那辽阔的入海口,送向我人生的新旅程。我感激你,北方的河。”多像《女神》时代的郭沫若啊!不,比那时的郭沫若更成熟,因为主人公已是“三十多岁的老青年”,经历了“文革”,下过乡,插过队,实地勘探过中国北方主要几条河流的人文地理概貌,调查过湟水沿岸方言,两次游过黄河,熟悉许多河流附近的村庄和居民,并不缺乏闻一多指责《女神》所不具备的“地方色彩”,因此他的抒发比《女神》还要深沉,足以代表80年代特有的虽然包含几分忧思和伤感但基本保持开放、健康、强劲、清新、爽朗、充满希望与憧憬、以为悔之未晚而来者可追的精神风貌。《北方的河》流淌着满涨的青春朝气,你从中嗅不到一点世故、油滑、绝望和暮气。

《北方的河》起句“他一直望着那条在下面闪闪发光的河”,有点海明威《乞力马扎罗的雪》的开局气势,但从新疆大学毕业回京报考人文地理学的主人公在无定河谷搭乘的挤着“满满一车老农民”的解放牌汽车,更像王蒙《春之声》描写的从北京赶回阔别二十多年故乡的岳之峰乘坐的那辆“闷罐子车”。两位作家对精神复苏万物滋长时代生活气息和社会风尚的概括生动鲜活,至今读来犹感神旺!《北方的河》发表于1984年,再过一年,“小说新潮”涌出,“寻根”、“先锋”、“新写实”先后成为文坛主流,像《北方的河》 那样真挚饱满的抒情方式一去不复返了。于是乎“新时期”成为一座在风雨中逐渐剥蚀的过去时代的雕像,而作为“新时期文学”高峰之一的张承志那种青春浪漫的抒怀也成为一个时代的经典,难以复制。

我想多说一说1981年发表的《黑骏马》。这部小说带着蒙古草原的独特风味,但它在新时期小说家族中并不孤立,某种程度上是那时候中国几代作家共通经验的呈现。比如感恩和亏欠的主题,归乡与离乡的叙事,白音宝力格和索米娅以及蒙古老额吉之间传统与现代的伦理冲突悲剧(批评家季红真称之为“文明与野蛮的冲突”),乃是普遍的时代问题,我们在叶辛《蹉跎岁月》、路遥《人生》、韩少功《西望茅草地》、王蒙《在伊犁》、史铁生《我那遥远的清平湾》、张贤亮《绿化树》、张炜《秋天的愤怒》、贾平凹《鸡窝洼人家》、莫言《白狗秋千架》中都看到不同方式的呈现。在“新时期文学”中,城乡两地知识青年(或知识分子)与从小一起长大、患难与共、但终身只能在传统伦理社会坚韧生活的姑娘或乡亲失之交臂的爱情与亲情,以及他们各自必须面对的目前的现实与未来的盼望,不正是80年代读者最熟悉的“人”的处境吗?

但张承志写得更美,更辽阔,最深刻。比如,白音宝力格和索米娅失散多年之后的相聚,如果与莫言《白狗秋千架》结尾“小姑”邀请“我”到野地相会做一对比,情节相似,但给人的阅读感受是多么不同!其次,白音宝力格扑向苦涩的草地、充满伤痛委屈羞愧感激的痛哭,宛若路遥《人生》中高加林带着在城里的失败和屈辱,带着对乡村恋人如今已成他人之妇的刘巧珍的羞愧,带着对慷慨接纳他的宽厚仁慈的故乡的感激和对新生活的憧憬而扑向故乡泥土痛哭失声,已经成为“新时期文学”的经典文字。另外,白音宝力格多少次骑上昔日“夺标常胜的钢嘎·哈拉”,如今已垂垂老矣的“黑骏马”欲求尽情奔驰的心情,和张承志称为“老大哥”的王蒙在《杂色》中描写的四十多岁右派曹千里的精神状态也如出一辙。张承志和王蒙区别很大,上述描写(包括《黑骏马》中指责即将移民美国加拿大的人高喊民族振兴,和王蒙《相见时难》对“海外华人”的思考),尽管都极其相似,但各不相同的心理背景和人生经历也不容忽视。王蒙是带着“少共”的“胎记”和被平反的“右派”的双重记忆(也可说是双重资本)踌躇满志地去旧迎新,张承志则是带着当时并不值得炫耀的“红卫兵”、“知青”的记忆而仍然需要在“新时期”为过去正名辩解,为当下和未来拼搏。尽管有许多不同,但那时候尚未明显分化的中国文坛各路英豪心理沟通集体跃进的趋势,较之如今各自为战、筋疲力竭、面目全非,不是依旧十分迷人吗?

《黑骏马》的结尾还让我想到鲁迅的《故乡》。鲁迅笔下归乡又离乡的第一人称叙事者“我”在小说结尾思忖着侄子宏儿和闰土儿子水生的将来,白音宝力格则思忖着他如果结婚,生了孩子,将会和索米亚可怜的私生女其其格如何相处?他会像父亲当年把年幼的他放心地交给老额吉那样,将儿子交给错失的初恋情人索米亚抚养吗?上文之所以特别提到莫言的《白狗秋千架》,是因为张承志的笔无论如何奔放,也不会像莫言那样,让瞎了一只眼而自觉破相的“小姑”哀求昔日恋人“我”为她在婚外生下一个和哑巴丈夫的哑巴儿子们不一样的正常小孩。不,崇尚“清洁”的张承志不会这么写。他写得更美好。白音宝力格和索米亚在索米亚丈夫出外的五天五夜守在一起,始终没有非分之想,有的只是跨越阶层、遭遇、昔日情感伤痛的巨大鸿沟而如今仍然相互尊重和信赖的精神交通。这恰恰是《故乡》中的“我”渴望和闰土之间发生的联系。张承志的“新时期”和“五四”新文学传统的源头密切关联,或许也是他当时备受读者喜爱的原因之一,虽然《黑骏马》的读者大概很少会想到《故乡》。

2

重读张承志早期小说,我们还会发现,即使在他和“新时期”文学主潮最合拍的时候,他也已经开始频频将目光投向自己也并不清楚的别处,比如他反复叩问的“北方的河”究竟是怎样一种精神文化象征?他反复思忖的“黑骏马”或日后由他命名的“蒙古长调”究竟代表中国北方民族怎样一种“灵性”?“北方的河”的精神文化象征,“蒙古长调”的“灵性”,和张承志本人非常看重的另一篇小说《北望长城外》中普通农村手艺人“阳原丁二”所代表的并不夸张并不传奇的素朴刚劲的汉民族精神传统之间又存在怎样的关系?“阳原丁二”在张承志小说人物谱系中是否孤立无援?这些潜伏在张承志早期小说中的未知数,评论家们说不清楚,张承志本人也理不清头绪。但是,等到他从蒙古草原和阿勒泰牧场转向荒凉的“西海固”,逐渐寻到回民文化之“根”,接连写出《残月》《九座宫殿》《西省暗杀考》直至《心灵史》之后,一切谜底全部解开了。

1991年《心灵史》之后,他转向散文写作,同时也离开主流文坛。小说在他全部作品中只占了很小部分,这次12卷《文集》小说只有3卷,散文随笔数量惊人,篇幅已远远超过小说。文学界对此见仁见智很正常,但这个问题相当复杂,不妨分几个小问题来谈。

首先,张承志放弃小说而选择散文随笔,有他自身创作轨迹可寻。上面提到他80年代小说的一些未知数,这里不妨就他作为一个作家的文化素养与90年代文体转向的关系再多说几句。张承志1972年结束内蒙乌珠穆沁草原插队生活,考入北大历史系,1975年毕业后分配到中国历史博物馆从事考古工作。1978年考入中国社会科学院研究生院历史语言研究所,师从翁独健先生研究蒙元史和北方民族史(这在《北方的河》中有真实反映),1981年硕士毕业,分配到该院民族研究所。1983、1986、1991年三度赴日本访学做研究。虽然1978年处女作《旗手为什么歌唱母亲》发表后一直创作不辍,但他作为学者的身份始终很确定。这次《文集》有不少属于他专业领域的研究成果,相信还有更多类似的学术文章尚未收入。张承志小说题材来源,一是早期红卫兵和知青经历,二是他成为学者之后接触到的中华古史材料,以及北方民族历史与现实,这其中一小部分与知青经历重合,大部分超越了知青经历,比如他后来作为“前定”所认同的在陕西甘肃青海新疆云南居住的中国回族以及散居世界各地的伊斯兰族群。还有一部分题材也是他成为学者之后获得的,即海外求学经历(先是日本,后来扩张到西亚、中东、西班牙、摩洛哥乃至整个阿拉伯世界)。这些小说材料来源,小半是成为作家之前过去生活的记忆,大半是学术研究的发现,而当下中国小说读者所熟悉的主流社会生活信息量相对不足,因此他的小说和读者接受之间容易脱节。他由学术发见进而走出书斋,深入甘肃、陕西、青海、新疆、云南等地回民社会及其历史的调查,乃至完成全方位皈依,根据这部分学术/生活经历写出的《残月》《九座宫殿》《西省暗杀考》《心灵史》等小说,一则将小说、历史和宗教融为一炉的写法与文坛主流相去甚远,二则题材本身的敏感性多有牵制,三则类似“西海固回民”的生活几乎依靠他独自一人竭力要在“当代文学”体制中力争一席之地,这在“体量”上与主流文坛汉族文化主导(后来发展为都市和青春写作主导)的小说主潮难以对话,更无法抗衡,所以他的小说越写越少,直至基本放弃,乃是不得已而为之。

其次,这种文体大逆转也是张承志有意的选择。90年代以后,不仅他的信仰生活发生根本变化,文学观念也有极大的修正。他已经不把文学局限于旨在与主流社会世俗生活瞬息变化保持及时对话的小说,更不愿为了市场需求,凭借“新时期文学代表作家”的原始积累,靠粗制滥造和装神弄鬼,与过去的文学界同行们分一杯羹。无论在信仰生活层次,在人际交往领域,以至在文学观念上,张承志从90年代初开始就不断宣告与主流文坛疏离,最后真的从主流文坛“分化”出去,消失于习惯追随主流文坛动向的读者的视野之外。放弃小说而选择散文随笔,表面上是一种文体转换,骨子里是根本的精神分化与立场转移。

这种分化和转移始于90年代初,经历过那场以“人文精神讨论”发端的激烈争辩的读者还会记忆犹新。但必须指出,分化和转移在有些人那里似乎一蹴而就,在张承志这里却从未止息。按照那些自以为已经完成分化和转移从而心安理得各就各位的人们看来,今日张承志只是独自凭吊古战场的退伍老兵,而在张承志本人精神发展脉络上,他的战斗正未有穷期;他还在不断发现新领域,不断开辟新的问题和文体的空间。他放弃了作为小说的文学,却获得了作为散文随笔(严格来说应该叫“杂文”)这种更加直抒胸臆无所拘束的文学。这种文学的大量创作始于1989年他从海军政治部创作室退伍而转为自由作家之后,恰如鲁迅从小说到杂文的转折最终完成于离开北京的教育部和大学,从厦门、广州辗转来到上海而成为自由作家之后。

3

大致梳理过张承志的文体转向、思想立场的转移及其与主流文坛的对话关系,就可以绕过评论界的所谓“失语”,重新看待他“中后期”作品的价值,包括这些作品的所谓“文学性”。

首先,他的小说将文学、宗教和历史融为一炉的写法,使大部分习惯于就文学谈文学、就小说谈小说、缺乏基本历史兴趣和宗教关怀的批评家和读者望而却步。他们将张承志的小说想当然地排除在他们想象的文学共同体之外,这不仅不能证明张承志的作品缺乏文学性,反而暴露了他们对文学的理解有多么狭隘。这一点其实不用多说。世界文学史上,伟大作家都具有恢弘的历史视野和深厚的宗教情怀,不能一见作家涉及历史和宗教,一见宗教和历史学界对这个作家提出学术上和教义上的质疑,就望而却步,宣布这个作家的作品不是文学,以此来掩盖批评的怯懦与无知。就拿《心灵史》来说,史学界有人对张承志的历史叙事有强烈质疑,本来十分正常,正如俄罗斯人也不会完全赞同托尔斯泰《哈泽·穆拉特》对当时车臣叛乱的叙事。史学问题可以交给史学界去争论,但历史小说《心灵史》和《哈泽·穆拉特》一样,还有文学的一面,即还有托尔斯泰和张承志借历史叙事所寄托的主体心灵那一面。忽略这一面,将《心灵史》或《哈泽·穆拉特》完全作为严格的历史叙事来对待,就不能说是一种全面的解读。当然张承志不是托尔斯泰,马化龙不是哈泽·穆拉特,清政府和左宗棠前线部队也不能和当时的沙皇政府和俄罗斯军队同日而语,而托尔斯泰也并没有在这部历史小说中像张承志那样同时处理比历史还要复杂的宗教问题。张承志曾经想用一篇 《哈泽·穆拉特》的读后感来为《心灵史》辩护。幸亏这篇读后感最终没有写成,否则问题又扯远了。把有些问题交给读者去思考,比作家站出来自我辩解,应该更好一些。

其次,小说和散文随笔(杂文)的轻重关系,也是中国现代文学史研究的一个老问题。中国现代文学史教科书有一个奇怪现象,一谈到现代杂文的文学性,似乎就只有鲁迅一人,别的作家杂文要么归入“鲁迅风”一笔带过,要么根本不谈。看上去这似乎是在竭力推崇鲁迅杂文,其实是在巧妙地孤立鲁迅杂文,阉割鲁迅杂文,使鲁迅杂文及身而殁,后无来者。如果我们不承认文学史这种巧妙的骗局,那么鲁迅之外的杂文也可以谈谈。即使鲁迅之外不再有杂文(绝非事实),这个现象(或者对这个现象的歪曲)也值得探讨。鲁迅杂文是文学,别的作家杂文能不能也写入文学史,由此构成一条流传有序的杂文史线索?如果有这个文学史意识,张承志散文随笔(杂文)的文学性也就可以得到认真对待,不必以“文学等于小说”的狭隘观念将他的杂文排除在外。

当然关键要看他的杂文写什么,写得怎样?我觉得,张承志杂文成就丝毫不下于小说。他的杂文既保持了小说语言的刚劲华丽,和形象与细节描写的质感,同时吞吐大量知识,令人读来饶有趣味。

更重要的是杂而不散,即在看似庞杂的文章中始终瞄准真正为他所关心的中国和世界的紧迫问题。他对这些问题的思考,他为了思考这些问题而展开的想象,以及不断学习和运用的知识(他更喜欢称之为“常识”),不出四大范围。

首先,《清洁的精神》礼赞中国历史上的“刺客”,猛烈抨击当下精神坏死症,《美文的沙漠》阐述他对汉语之独特美感和丰富内涵的认识,他甚至认为自己“对中华民族及其文明的热爱和自豪”就与这些刺客和美文有关。

其次,《敬重与惜别——致日本》清理他对日本的认识,他关注一般“反日”、“仇日”的中国读者忽略的日本民族在近代军国主义和岛国意识之外的另一面,赞扬70年代初日本极端左翼“赤军”对中国和巴勒斯坦的声援,讴歌以一人之力长期不懈状告日本教科书歪曲侵略亚洲各国事实的那位普通日本教授,感谢为帮助孙中山革命和印度独立而奔走不息的日本志士,当然也包括对他所钦佩的日本歌手冈林·信康的英雄老去表示遗憾(《第三只眼睛》),对日本中国研究界的某些倾向痛下针砭。

第三,《波斯的礼物》《咖啡的香气》《鲜花的废墟》等对波斯和伊斯兰文化传统的上下求索,旨在弥补近代以来中国知识分子由于努力向西方列强(欧美各国)学习而对整个阿拉伯世界严重的知识匮乏,并试图矫正由于这种知识(“常识”)的匮乏而导致的在国际政治和道义上的偏差(《向常识的求知——在北京大学国家发展研究院2013年毕业典礼上的演讲》)。

这当然只是他的一家之言,比如他认为,“大中华的骨子里,从来就没有多么尊重过波斯、蒙古、突厥、阿拉伯。从洪钧以来,中国知识分子忙碌的,大体上只是一个介绍和追撵西方的过程。”(《波斯的礼物》)他特别重视被阿拉伯人唤作安达卢斯(Al-andalus)的穆斯林的西班牙,“从公元8世纪到公元15世纪,伊比利亚半岛的中南部、以及直布罗陀海峡以南的地区,是一个传奇的文明开花、结果、并且凋零的地方。所以,安达卢斯一语也意味着那个历史时代。我对它深怀兴趣是自然的;因为它不仅是穆斯林战胜了西方、而且是整个东方唯有一次的战胜西方、尤其是文明战胜西方的一段历史。”为此他花了半年时间访问该地区,行踪涉及西班牙、摩洛哥、葡萄牙三国,2005年出版了总结这次漫游的散文随笔集《鲜花的废墟》,他说该书“举意”,“首先是对这个霸权主义横行的世界的批判。其次则是对一段于第三世界意义重大的历史的追究、考证、和注释”。他宣告“古代并没有结束。安达卢斯,它的辉煌与黯灭、它的建树与含义、它的失败与教训,正是在今天,才更需要传达给朋友”,因为以美国为首的“新帝国主义”如今正举着昔日十字军和殖民主义的黑旗来实行对东方的控制和压迫(《鲜花的废墟·小引》)。

第四,就是许多读者熟悉的《致先生书》《再致先生书》等一再向鲁迅表达钦佩和感激之情。实际上,关于中国传统(包括美文传统),关于日本的认识,关于近代以来中国知识界蔓延的欧美知识霸权,张承志这三方面的思考都沿着鲁迅和周作人的思想轨迹努力往前延伸。当然他将欧亚作为整体来思考其相互关系的宏大地缘文化政治视野早已溢出周氏兄弟的范围,某种程度上接续了晚晴得风气之先的一些学者的“西北地理之学”,以及现代以来陈寅恪、翁独健、季羡林等的研究路向。

之所以称张承志在以上四领域上下求索的文章为“杂文”,是因为他自己也清醒意识到这毕竟不是纯粹学术研究,而是在更精密纯粹的学术研究到来之前的呼吁和探路。但即使是呼吁和探路,他也不惮于掩饰自己的倾向,不惮于在第一时间公布自己的大胆猜想,不惮于指出这些工作与当下中国文化的内在关联。这些内容无法容纳于精密纯粹的学术研究,只能诉诸充满文学想象和情感的“杂文”。借用他对《鲜花的废墟》的自省性评价,“说它是学术书言之太过,所以我总说这是一本求学笔记。只不过,它是一部情感浸透的笔记”。“情感浸透的笔记”不正是“杂文”的精髓吗?

张承志“杂文”的内容,许多已经在90年代以前的小说中崭露头角,只是“杂文”让这些思考更自由,张承志也因此在知识视野上远远超过绝大多数中国严肃作家。他在语言上有相当准备,大胆驰骋于中国、日本、东北亚、东亚、中亚内陆、欧美、阿拉伯世界各种问题领域,不为中国知识界所拘牵,也不为欧美知识霸权所慑服,是一个真正具有世界眼光的大作家。这样的作家固然在中国极其罕有,就是当今世界,恐怕也并不多见吧。

4

张承志有没有局限性?如何评价他在中国当代文学版图上的位置?我想任何人都有局限,要看是什么局限。作为作家,张承志的局限显而易见。他一直在中国北方游走,未能深入东南沿海市民生活圈和文化繁盛之地;他也一直游走于中国北方和西部的边地,不肯像鲁迅那样沉入到更多数的国民中去;他的文辞十分用心,尽量追求刚劲质朴雄壮华丽的效果,但往往仍然伤于直露和粗糙。《黑骏马》和《北方的河》甚至还可以被有些读者读解出大男子主义和恋母情结呢。而即使晚近作品,其峻急往往还是未能与理性充分调和,所以总显得不够老到。但这些能说是他的局限吗?这样的局限,哪个作家能完全避免?避免了这些局限,还是真实的张承志吗?

其实真正值得一说的是张承志的另一种“局限”,就是他为何那么容易被人看出他的“局限”?他的“局限”为何不像别的中国作家那样似乎永远说不清楚,甚至不许别人乱说?这实际也与他在所谓中国当代文学版图的独特位置有关。他的位置太独特,所以他的“局限”也太明显,甚至他的“局限”就取决于他的独特位置,而他本人又并不惮于掩饰这样的“局限”和这样的独特位置。

众所周知,我们早已习惯于称1949年至今的中国文学为“中国当代文学”,有时直接当下的中国文学也被冠以同一名称。但细究起来,所谓“中国当代文学”乃是未加分析的模糊想象的共同体,其主体向来只是汉族作家用汉语(普通话书面语)写作的优先关注主流汉族社会的文学,以及一小部分完全汉化、失去民族语言的少数民族作家的汉语作品。这样的“中国当代文学”很大程度上甚至还局限于几个直辖市和一些经济文化发达省份。倘若执念于此,张承志只能以他的“前期”创作进入“中国当代文学”,90年代以后,小说和杂文在这样的“中国当代文学”版图上很难找到适合的位置。

所幸90年代以后,越来越多的人看到“中国当代文学”这个模糊想象的共同体内部的多元构成。比如有些作家(余华)可以先在国外发表英文随笔,有些作家(阎连科)的小说可以只在海外或台湾地区发行中文版。张承志1986-1993年在日本以日文出版、至今尚无中文版的四本著作也属这个范畴。与此同时,王蒙《在伊犁》和《这边风景》不仅书写新疆边地,还在文化和语言上出现维汉“混搭”,另外阿来《尘埃落定》等作品对川藏结合部的书写,马原对其西藏经验与想象的呈现,与张承志《心灵史》都不可同日而语,但也都不无连带关系。一些少数民族作家过去使用汉语写作取得优异成绩,但也可能重新返回自己民族语言,如新疆作家阿拉提·阿斯木和延边朝鲜族作家郑世峰。过去的当代中国作家或中国文学概念已经受到上述跨语言跨文化写作的挑战,由未加分析的模糊想象的共同体分化为彼此不同但依然紧密关联的一系列不同范畴。“当代中国文学”的概念因为出现了这些多种因素而有所扩大,又因为这种扩大反而变得更加清晰。

在更加扩大和更加清晰的“中国当代文学”版图上,张承志的位置便不难确认。尽管《心灵史》被他的一部分回族同胞尊为圣者之书,但我们还是不难发现如夏志清所说的现代中国作家共有的“感时忧国”。无论他早期的浪漫主义小说,还是中后期散文随笔和杂文,都清楚地显示出“五四”以来知识分子的激进批判立场。他顺理成章地追溯这种批判立场的源头到鲁迅那里,是谁也无法否认的。尽管他现在是一部分中国伊斯兰的精神领袖和阿拉伯世界孤独的道义援助者,但他的中国立场和中国认同始终十分坚定。即使在思想最激烈的90年代初,他也始终强调中国作为其祖国——不仅在政治而且在文化血统上的——牢固认同。虽然据说他通晓日语、英语、西班牙语、俄语、阿拉伯语和蒙古语、满语、哈萨克语等中国北方多种少数民族语言,但日常写作主要还是依赖汉语,并明确宣布他其实是在汉语的“美文”中重新确立了自己的“母语”,由此从内心深处涌出“对中华民族及其文明的热爱和自豪”(《美文的沙漠》)。他固然几乎无休止地批评当下文化的极端世俗性,但他认为从先秦“刺客”到“狼牙山五壮士”的历史有一条贯穿的“洁”的高贵精神传统,因此“谁也没有权力对中国妄自菲薄。应当坚信,在大陆上孕育了中国的同时,最高贵的洁意识便同时生根”(《清洁的精神》)。

我十分理解张承志为何那么看重一般读者容易忽略的短篇小说《北望长城外》。这篇小说塑造的善良质朴单纯勇毅的普通农村手艺人“阳原丁二”的形象,可以看作张承志对他心目中汉民族世俗文化积极面的一个总结。在他看来,汉民族世俗文化积极面与世界文化最高价值并无二致。这样的小说只有一篇,弥足珍贵。张承志说,在司马迁《刺客列传》之后,鲁迅“不放弃”,写出了《故事新编》的《铸剑》。也可以说,在鲁迅《故事新编》的《理水》《非攻》(不必提韩愈《圬者王承福传》或柳宗元《种树郭橐驼传》)之后,张承志“不放弃”,写出了《北望长城外》。这些旨在“传畸人于千古”的杰作,讴歌正史不载也罕见于主流文学的“中国的脊梁”。它们并不刻意追求传奇化,却一律被庸常之辈目为惊世骇俗的传奇。

张承志的目光始终投向多元共生而生机勃发的中国文化精神的本根,因此他始终反对文学的简单政治化,始终坚持认为他不是在任何“抗议”的意义上写作,而仅仅是在文化精神上“为着备忘”而写作(《墨浓时惊无语》)。把这样的张承志从中国当代文学版图上抹去,那将不是张承志的损失,而是中国当代文学的损失。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn